⏲この記事は約 28 分で読めます。

はじめに

記事の目的と概要

この記事では、日本の妖怪文化の中でも特に恐ろしいとされる20の大妖怪を紹介します。それぞれの妖怪の伝説や背景、そしてその恐ろしさのポイントを詳しく解説します。

妖怪文化の魅力と歴史

日本の妖怪文化は、古くから伝わる民間伝承や神話に根ざしています。妖怪たちは、自然現象や人々の恐怖心を象徴する存在として描かれ、時には教訓や戒めの意味を持つこともあります。現代でも、妖怪はアニメや漫画、映画などで人気を博し、その魅力は衰えることがありません。

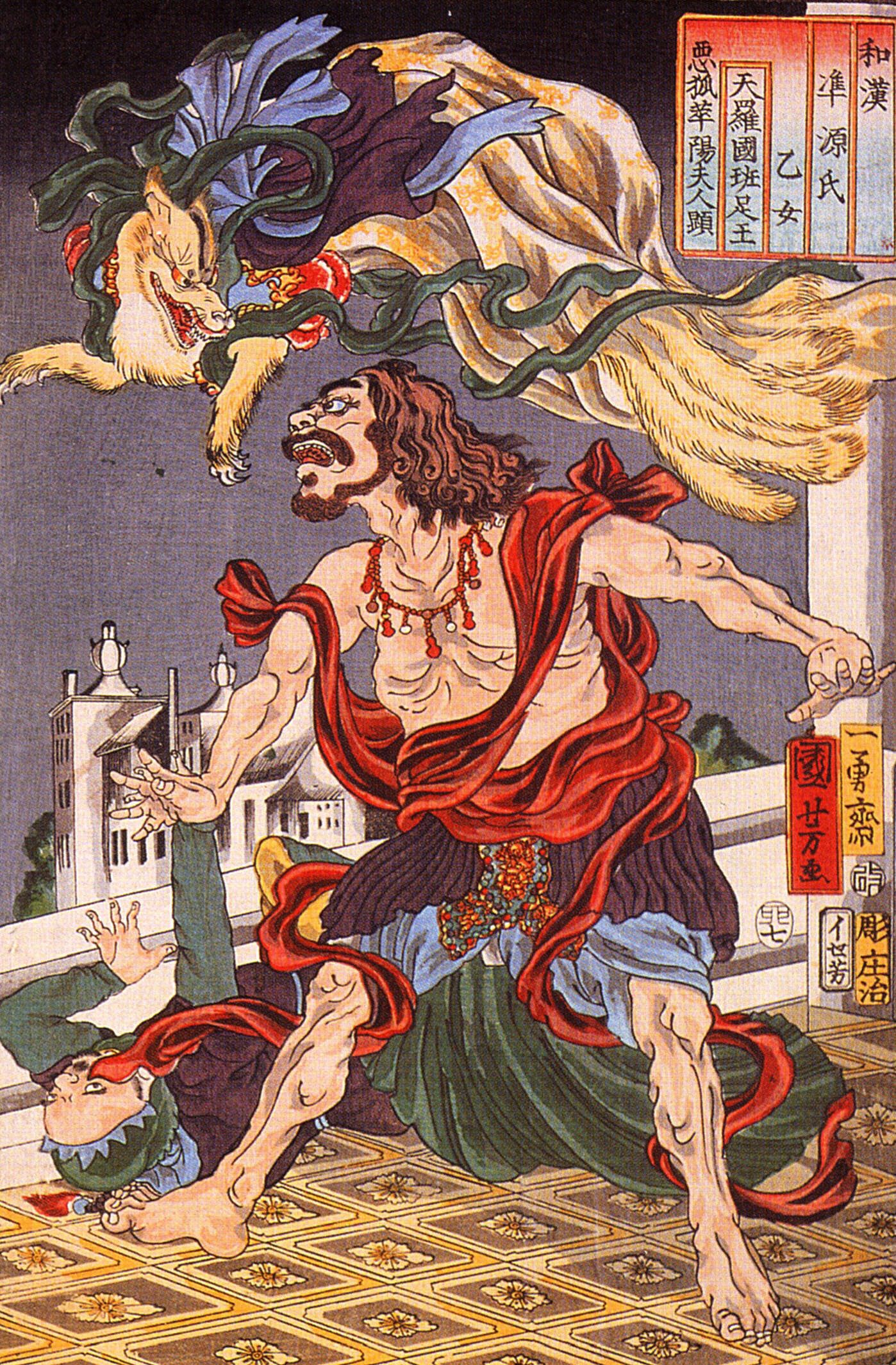

1. 酒呑童子(しゅてんどうじ)

月岡芳年 – 国立国会図書館デジタルコレクション:永続的識別子 1310286, パブリック・ドメイン, リンクによる

伝説と背景

酒呑童子は、日本の伝説に登場する最も恐ろしい妖怪の一つです。彼は平安時代に大江山(現在の京都府)を拠点に、多くの鬼を従えて京都の町を荒らし回ったとされています。酒呑童子の出自については諸説あり、越後国(現在の新潟県)出身であったとも、伊吹山の大明神の子であったとも言われています。

酒呑童子は、源頼光とその四天王によって討伐されるまで、京の若者や姫君をさらい、彼らを食い殺すなどの悪行を繰り返していました。頼光たちは山伏に変装し、毒酒「神便鬼毒酒」を用いて酒呑童子を酔わせ、その隙に討ち取ったと伝えられています。

恐ろしさのポイント

酒呑童子の恐ろしさは、その圧倒的な力と残虐性にあります。彼は人間を捕らえては食べるという、まさに鬼らしい行動を取っていました。また、彼の配下には茨木童子をはじめとする強力な鬼たちが従っており、そのカリスマ性も恐怖の一因となっています。

さらに、酒呑童子は討伐された後もその首が頼光に噛みつこうとするなど、死後もなお恐ろしい存在として語り継がれています。このような逸話が、酒呑童子を日本の最凶妖怪としての地位に押し上げています。

2. 鵺(ぬえ)

パブリック・ドメイン, リンク

伝説と背景

鵺(ぬえ)は、日本の伝説や神話に登場する妖怪で、その姿は様々な動物の特徴を持つ異形の存在です。平安時代の『平家物語』や『源平盛衰記』などの古典文学に描かれており、特に源頼政によって討たれる逸話が有名です。

鵺の姿は、頭が猿、胴体が狸、手足が虎、尾が蛇という混合的なもので、その異様な姿が人々に強い恐怖を与えました。鵺の出現は不吉な出来事の前兆とされ、特に平安時代の宮廷では、鵺が現れることで天変地異や政治的混乱が起こると信じられていました。

恐ろしさのポイント

鵺の恐ろしさは、その異形の姿と不吉な予兆にあります。以下にその恐ろしさのポイントを挙げます。

- 異形の姿:鵺は複数の動物の特徴を持つ異形の姿をしており、その異常さが人々に強い恐怖を与えました。

- 不吉な予兆:鵺の出現は災厄や悪い出来事の前兆とされ、その鳴き声は不吉な予兆とされました。

- 恐怖を煽る鳴き声:鵺の鳴き声は不気味で、人々に強い恐怖を植え付けました。

- 高い身体能力:鵺は俊敏に動き回ることができ、特に夜間に活動する能力が高いため、その存在を発見するのは難しいとされています。

鵺はその恐ろしい姿と不吉な予兆で古くから多くの人々に恐れられてきました。源頼政による鵺討伐の逸話は、勇気と正義が不吉な存在を打ち破ることを象徴しています。

3. 九尾の狐(きゅうびのきつね)

歌川国芳 – http://visipix.com/search/search.php?userid=1616934267&q=%272aAuthors/K/Kuniyoshi%201797-1861%2C%20Utagawa%2C%20Japan%27&s=17&l=en&u=2&ub=1&k=1, パブリック・ドメイン, リンクによる

伝説と背景

九尾の狐(きゅうびのきつね)は、日本や中国、韓国などのアジア各地で伝承される妖怪です。特に日本では、平安時代の物語『玉藻前(たまものまえ)』で有名です。この物語では、九尾の狐が美しい女性に化け、鳥羽上皇に仕える玉藻前として登場します。彼女の正体が暴かれた後、那須野に逃げ、最終的には陰陽師によって退治され、その霊が「殺生石」となったと伝えられています。

九尾の狐は、元々中国の伝説に由来し、『山海経』などの古典にその姿が描かれています。中国では、九尾の狐は瑞獣(ずいじゅう)として、平和や繁栄の象徴とされることもありました。しかし、物語の中ではしばしば悪しき存在として描かれ、殷の妲己(だっき)や日本の玉藻前のように、人々を惑わす妖怪として知られています。

恐ろしさのポイント

九尾の狐の恐ろしさは、その変幻自在な能力と邪悪な意図にあります。以下にその恐ろしさのポイントを挙げます。

- 変身能力:九尾の狐は美しい女性に変身し、人間を欺くことができます。この能力により、権力者や富裕層に近づき、彼らを操ることが可能です。

- 知恵と狡猾さ:九尾の狐は非常に知恵があり、巧妙な策略を用いて人々を陥れます。彼らの計略にかかると、簡単には逃れることができません。

- 不死性:九尾の狐は簡単には滅びません。物語によれば、退治された後もその霊が石に宿り、近づく者に害を及ぼすとされています。

- 魔力:九尾の狐は強力な魔力を持ち、呪いや幻術を使って人々を惑わします。この魔力により、彼らは多くの人々を恐怖に陥れることができます。

九尾の狐は、その美しさと恐ろしさを兼ね備えた存在として、古今東西の物語や伝説に登場し続けています。その魅力と恐怖は、今なお多くの人々を惹きつけています。

4. 天狗(てんぐ)

Snake Head 1995 – 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 3.0, リンクによる

伝説と背景

天狗(てんぐ)は、日本の伝承に登場する神や妖怪ともいわれる伝説上の生き物です。一般的に山伏の服装で赤ら顔で鼻が高く、翼があり空中を飛翔するとされています。

天狗の起源は中国にあり、元々は流星や隕石の衝撃音を犬の吠える声に見立てた「天の狗(いぬ)」として知られていました。日本に伝わった天狗は、平安時代に山の妖怪としての性格を持つようになり、山岳信仰と結びついて発展しました。

天狗は、山伏の修行者が死後に転生した姿ともされ、驕慢な性格を持つ者が天狗になると信じられていました。また、天狗は人々を魔道に導く存在として恐れられ、特に山中での怪異現象は天狗の仕業とされました。

恐ろしさのポイント

天狗の恐ろしさは、その強力な神通力と人間に対する悪意にあります。天狗は空を飛び回り、風を起こして人々を混乱させることができるとされています。また、天狗は人間を呪う力を持ち、その呪いによって人々は病気になったり、不運に見舞われたりすると信じられています。

さらに、天狗は人をさらって山中に連れ去る「神隠し」を行うことでも恐れられていました。このような天狗の行動は、山の中を異界と考え、そこに住む天狗を畏怖する人々の心理を反映しています。

天狗の姿もまた恐ろしさを増す要因です。赤ら顔で高い鼻、翼を持ち、山伏の装束に身を包んだその姿は、見る者に強い恐怖心を与えます。このように、天狗はその姿と行動から、日本の最凶妖怪として人々に恐れられてきました。

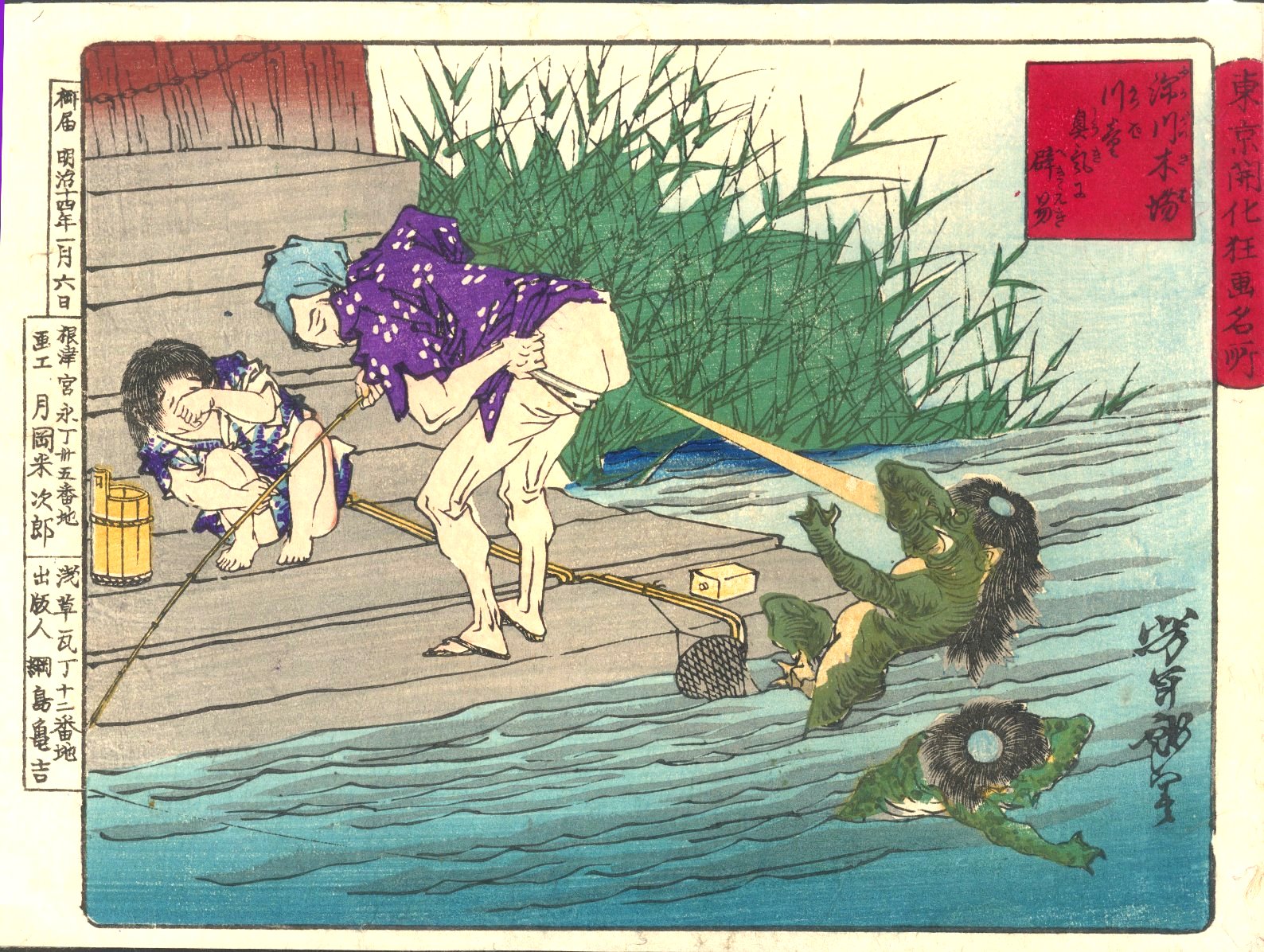

5. 河童(かっぱ)

月岡芳年 – http://www.printsofjapan.com/Yoshitoshi_kappa_control.htm, パブリック・ドメイン, リンクによる

伝説と背景

河童(かっぱ)は、日本の民間伝承に登場する水の妖怪で、川や池に住むとされています。河童の姿は地域によって異なりますが、一般的には緑色の肌、亀のような甲羅、鳥のくちばし、そして頭頂部に「皿」と呼ばれる水を保持する部分が特徴です。この皿が乾くと河童は力を失うと言われています。

河童の伝説は全国各地に広がっており、地方ごとに異なる名前で呼ばれていました。例えば、東北地方では「メドチ」、九州地方では「ヒョウスベ」と呼ばれていました。江戸時代には、河童は猿やカワウソのような姿で描かれることが多かったが、19世紀になると亀やスッポンのような姿が主流となりました。

恐ろしさのポイント

河童の恐ろしさは、その行動にあります。河童は川や池に潜み、泳いでいる人の足をつかんで水中に引きずり込み、溺れさせると言われています。また、河童は「尻子玉」(しりこだま)という人間の肛門にあるとされる魂を抜き取るとも信じられていました。

さらに、河童は相撲を好むという伝承もあり、相撲の相手になった人間は水中に引き込まれたり、狂わされたり病気にされたりすることが多かったとされています。このように、河童は人間にとって非常に危険な存在として恐れられていました。

しかし、時代が進むにつれて、河童はキャラクター化され、かわいらしいイメージへと変化していきました。現代では、河童はマンガやアニメのキャラクターとして親しまれています。

6. 鬼(おに)

Katsushika Hokusai 葛飾北斎 (1760-1849) – https://asia.si.edu/object/F1905.282/, パブリック・ドメイン, リンクによる

伝説と背景

鬼(おに)は、日本の民間伝承や神話に登場する恐ろしい妖怪で、古代からその存在が語り継がれています。鬼の姿は一般的に巨大で筋骨隆々、頭には角が生え、鋭い牙を持つとされています。鬼の起源は平安時代にまで遡り、当時は霊的な存在として描かれていました。鬼は悪霊や疫病神として恐れられ、陰陽道や占い、祈りなどの儀式においても重要な役割を果たしていました。

中世に入ると、鬼は悪魔や魔物としてのイメージが強調されるようになり、その恐怖心が増していきました。また、鬼は日本各地の伝説や民話に登場し、地域ごとに異なる特徴や物語が存在します。例えば、酒呑童子(しゅてんどうじ)や茨木童子(いばらきどうじ)などの有名な鬼の伝説があります。

恐ろしさのポイント

鬼の恐ろしさは、その圧倒的な力と残虐性にあります。鬼は人間を襲い、食べることがあるとされ、特に夜間に活動することが多いと信じられています。また、鬼は人間の魂を奪う能力を持つとも言われており、その存在自体が人々にとって大きな脅威でした。

さらに、鬼はしばしば人間の村や町を襲撃し、財産を奪ったり、家を焼き払ったりすることがありました。このような行動から、鬼は「人類の敵」として恐れられ、退治されるべき存在とされてきました。現代でも、節分の豆まきなどの風習を通じて、鬼を追い払う儀式が行われています。

鬼の恐ろしさは、その物理的な力だけでなく、精神的な恐怖をもたらす存在としても描かれています。鬼の伝説は、現代のホラーやファンタジー作品にも影響を与え続けており、その恐怖は今なお色褪せることがありません。

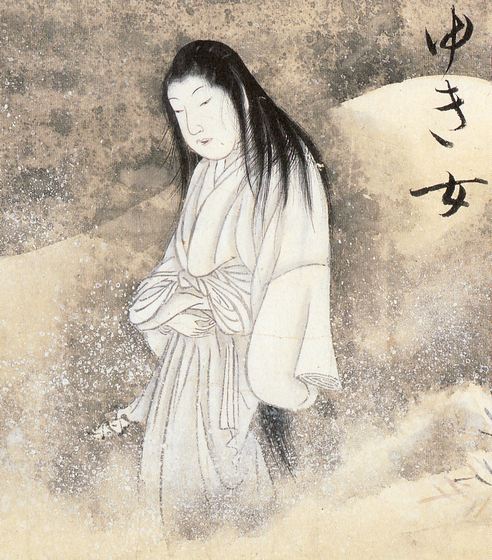

7. 雪女(ゆきおんな)

Sawaki Suushi (佐脇嵩之) – scanned from ISBN 4-3360-4187-3., パブリック・ドメイン, リンクによる

伝説と背景

雪女(ゆきおんな)は、日本の伝統的な妖怪の一つで、特に冬の寒い夜に現れるとされています。彼女の伝説は古く、室町時代末期の連歌師・宗祇法師が越後国(現在の新潟県)で雪女を見たと記述していることから、その起源は少なくとも室町時代に遡ることがわかります。

雪女の最も有名な物語の一つは、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の『怪談』に収められたものです。この物語では、若い樵の巳之吉が吹雪の夜に小屋で雪女と遭遇し、彼女が老人を凍死させるのを目撃します。

雪女は巳之吉に対して、この出来事を誰にも話さないと約束するなら命を助けると言い、その場を去ります。数年後、巳之吉はお雪という女性と結婚し、子供をもうけますが、ある夜に過去の出来事を話してしまい、お雪が雪女であることが明らかになります。

恐ろしさのポイント

雪女の恐ろしさは、その美しさと冷酷さの対比にあります。彼女は白装束をまとった美しい女性として現れますが、その冷たい息で人間を凍死させる力を持っています。また、彼女は男の精を吸い尽くして殺すとも言われています。

さらに、雪女はしばしば子供を連れて現れ、その子供を抱くように頼むことがあります。もしその子供を抱くと、次第に重くなり、最終的には人間を雪に埋もれさせて凍死させるという恐ろしい伝承もあります。このように、雪女は美しさと恐怖を兼ね備えた存在として、多くの人々に恐れられてきました。

雪女の伝説は、単なる恐怖の物語にとどまらず、人間の欲望や禁忌をテーマにした深い物語でもあります。彼女の存在は、冬の厳しい自然環境と人間の心の弱さを象徴しているのかもしれません。

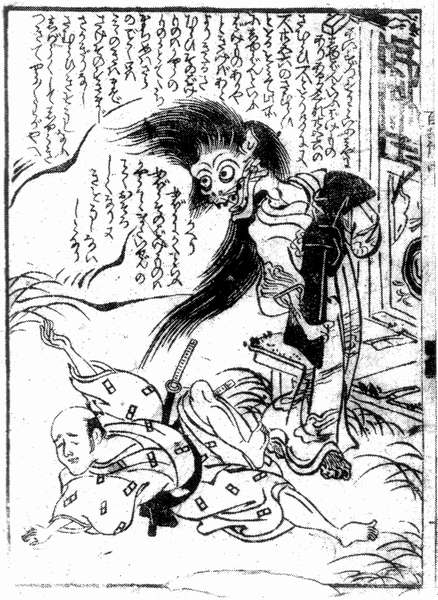

8. ぬらりひょん

Sawaki Sūshi (佐脇嵩之, Japanase, *1707, †1772) – scanned from ISBN 978-4-336-04187-6., パブリック・ドメイン, リンクによる

伝説と背景

ぬらりひょんは、日本の妖怪の中でも特に謎に包まれた存在です。江戸時代の妖怪絵巻や浮世草子にその姿が描かれており、特徴的な形状をしたはげ頭の老人として描かれることが多いです。名前の由来は、「ぬらり」と滑らかに動き、「ひょん」と奇妙な様子を意味する言葉から来ているとされています。

岡山県の伝承では、ぬらりひょんは海坊主に類する妖怪で、瀬戸内海に浮かぶ球状の妖怪として描かれています。捕まえようとすると沈んだり浮かんだりを繰り返し、人々をからかう存在です。一方、秋田県では百鬼夜行の一員として知られています。

現代では、ぬらりひょんは家に忍び込み、家主のように振る舞う妖怪として描かれることが多いです。特に水木しげるの『ゲゲゲの鬼太郎』で「妖怪の総大将」として登場し、そのイメージが定着しました。

恐ろしさのポイント

ぬらりひょんの恐ろしさは、そのつかみどころのなさにあります。見た目はただの老人ですが、家に忍び込み、家主のように振る舞うことで人々を混乱させます。家の者たちは忙しさのあまり、この妖怪の存在に気づかないことが多いのです。

また、ぬらりひょんは捕まえようとしても滑らかに逃げるため、非常に厄介な存在です。そのため、ぬらりひょんに遭遇した人々は恐怖と不安を感じることが多いです。

ぬらりひょんの伝承は地域ごとに異なりますが、共通して言えるのは、その存在が人々の生活に神秘と不思議をもたらしているということです。時代を超えて語り継がれるこの妖怪は、現代でもなお、私たちの想像力をかき立てる存在であり続けています。

9. 座敷童子(ざしきわらし)

京浜にけ(ファイルの作成者) – 美術著作物の題号:「座敷童子」著作者:水木しげる, CC 表示-継承 3.0, リンクによる

伝説と背景

座敷童子(ざしきわらし)は、主に岩手県を中心とした東北地方に伝わる妖怪です。座敷や蔵に住むとされ、見た者には幸運が訪れると言われています。座敷童子の姿は、一般的には5~6歳くらいの子供で、赤い顔に垂れ髪、男の子は黒っぽい着物、女の子は赤いちゃんちゃんこや小袖を着ていることが多いです。

座敷童子の伝承は、柳田國男の『遠野物語』や『石神問答』などで広く知られています。これらの物語には、座敷童子が住む家は繁栄し、去った家は衰退するという話が多く含まれています。また、座敷童子が現れる宿として有名な岩手県の「緑風荘」や「菅原別館」などもあります。

恐ろしさのポイント

座敷童子は一見すると可愛らしい子供の姿をしていますが、その存在には恐ろしい一面もあります。まず、座敷童子が去った家は没落すると言われており、実際に座敷童子が去った後に一家が全滅したという話も伝えられています。

また、座敷童子は悪戯好きで、夜中に糸車を回す音を立てたり、客人の布団の上にまたがったり、枕を返したりすることがあります。これらの悪戯は、家人を眠らせないためのもので、押さえようとしても力が強くて歯が立たないと言われています。

さらに、座敷童子の姿を見た者には恩恵がある一方で、赤い服を着た座敷童子を見た場合は凶事の前触れとされ、家族全員が食中毒で亡くなった事例もあります。このように、座敷童子は家の繁栄と没落を司る存在として、恐れられています。

座敷童子の伝承は、東北地方の厳しい自然環境と人々の生活が反映されたものであり、その存在は今もなお多くの人々に語り継がれています。

10. 口裂け女(くちさけおんな)

京浜にけ(ファイルの作成者) – 美術著作物の題号:「口裂け女」著作者:水木しげる, CC 表示-継承 3.0, リンクによる

伝説と背景

口裂け女(くちさけおんな)は、1970年代後半に日本で広まった伝説です。この伝説は、岐阜県を発祥地とし、全国の小中学生の間で急速に広まりました。

口裂け女は、口元をマスクで隠した若い女性が、子供たちに「私、綺麗?」と尋ねるところから始まります。もし「綺麗」と答えると、彼女はマスクを外し、耳まで裂けた口を見せて「これでも?」と再度問いかけます。逆に「綺麗じゃない」と答えると、鋏や包丁で襲われるという恐ろしい話です。

この伝説の背景には、いくつかの説があります。一つは、江戸時代に妻の不貞に怒った武士が妻を切り裂いたという話。また、明治時代中期に滋賀県信楽で実在した女性がモデルになったという説もあります。さらに、1970年代に岐阜県で精神病院から脱走した女性が目撃されたことが発端とされる説もあります。

恐ろしさのポイント

口裂け女の恐ろしさは、その見た目と行動にあります。まず、耳まで裂けた口という異様な外見が強烈なインパクトを与えます。さらに、彼女が子供たちに問いかける「私、綺麗?」という質問は、どちらの答えを選んでも恐ろしい結果を招くという心理的な恐怖を引き起こします。

また、口裂け女にはいくつかのバリエーションが存在し、地域や時代によって異なる特徴が語られています。例えば、100メートルを3秒で走る、スポーツカーに乗っている、夢の中に現れるなどの話もあります。これらのバリエーションが、口裂け女の恐怖を一層増幅させています。

さらに、口裂け女には弱点も伝えられており、ポマードやべっこう飴がその一例です。これらのアイテムを使うことで、口裂け女から逃れることができるとされていますが、その理由は明確ではありません。

口裂け女の伝説は、単なる怪談話にとどまらず、社会現象として多くの人々に恐怖を与えました。現在でも映画やドラマ、アニメなどで取り上げられ、その恐怖は語り継がれています。

11. 牛鬼(うしおに)

Sawaki Sūshi (佐脇嵩之, Japanese, *1707, †1772) – scanned from ISBN 978-4-336-04187-6., パブリック・ドメイン, リンクによる

伝説と背景

牛鬼(うしおに)は、日本の西日本地域、特に四国地方や中国地方で広く知られている妖怪です。その姿は非常に恐ろしいもので、牛の頭と鬼の体を持つとされています。牛鬼は主に海岸や山間部、川や沼などの水辺に現れるとされ、人々に災いをもたらす存在として恐れられてきました。

牛鬼の伝承は地域によって異なりますが、共通しているのはその残忍さと恐ろしさです。例えば、三重県では牛鬼が洞穴に住み、城主が弓で射たところ、その祟りで一族が滅亡したという話があります。また、和歌山県では牛鬼淵という地名があり、そこに現れる牛鬼は人を病気にする力を持つとされています。

恐ろしさのポイント

牛鬼の恐ろしさは、その外見と能力にあります。牛鬼は巨大な体と鋭い角、毒の息を持ち、これを吸った人間や動物は命を落とすとされています。また、牛鬼は非常に速く移動することができ、特に夜間に活動することが多いです。

牛鬼の外見もまた恐ろしいもので、牛の頭に鬼の体、蜘蛛の胴体を持つ姿で描かれることが多いです。その姿を見ただけで病気になるとも言われており、出会っただけで命の危険がある存在です。

さらに、牛鬼は非常に執念深く、一度狙った獲物をどこまでも追いかけると言われています。そのため、牛鬼に遭遇した場合、逃げることはほぼ不可能とされています。

牛鬼の伝承は、古代日本の自然崇拝や動物信仰に由来すると考えられています。牛の力強さや時には暴れる姿が畏敬と恐怖の対象となり、これが鬼と結びついて牛鬼という妖怪が生まれたとされています。

牛鬼の恐ろしさとその伝承は、現代においても多くの人々に語り継がれています。特に四国地方や中国地方では、牛鬼を祀る神社や祭りが行われており、その存在は地域の文化として深く根付いています。

12. 轆轤首(ろくろくび)

Sawaki Suushi (佐脇嵩之, Japanese, *1707, †1772) – scanned from ISBN 4-3360-4187-3., パブリック・ドメイン, リンクによる

伝説と背景

轆轤首(ろくろくび)は、日本の妖怪の中でも特に恐れられている存在です。轆轤首には大きく分けて二つのタイプがあり、一つは首が異常に伸びるタイプ、もう一つは首が胴体から離れて飛び回る「抜け首」タイプです。

【首が伸びる轆轤首】は、夜になると首が蛇のように長く伸び、家の中や外をうろつきます。このタイプの轆轤首は、江戸時代の怪談や随筆に頻繁に登場し、特に鳥山石燕の『画図百鬼夜行』に描かれたことで有名です。

【抜け首】は、首が胴体から完全に離れて飛び回るタイプで、夜間に人間や動物を襲うことがあるとされています。このタイプの轆轤首は、中国の「飛頭蛮」という妖怪がルーツとされ、日本に伝わった後に独自の進化を遂げました。

轆轤首の伝説は、室町時代から江戸時代にかけて多くの文献に記録されています。例えば、江戸時代の怪談集『曽呂利物語』や『諸国百物語』には、轆轤首の目撃談が数多く収められています。

恐ろしさのポイント

轆轤首の恐ろしさは、その異様な外見と行動にあります。首が異常に伸びる姿や、首が胴体から離れて飛び回る様子は、見る者に強烈な恐怖を与えます。

【首が伸びる轆轤首】は、夜中に突然首が伸びてくるため、家族や友人がその姿を目撃すると大きなショックを受けます。また、首が伸びる際に発する音や、首が伸びた状態での不気味な動きも恐怖を増幅させます。

【抜け首】は、夜間に首が飛び回り、人間や動物を襲うことがあるため、特に夜間の外出が危険とされました。抜け首に襲われた者は、血を吸われたり、命を奪われたりすることがあると信じられていました。

轆轤首の伝説は、単なる怪談としてだけでなく、人々の生活や文化にも深く影響を与えてきました。現代でも、轆轤首は漫画やアニメ、映画などで取り上げられ、その恐ろしさと魅力は色褪せることなく語り継がれています。

13. 魍魎(もうりょう)

Toriyama Sekien (鳥山石燕, Japanese, *1712, †1788) – scanned from ISBN 4-336-03386-2., パブリック・ドメイン, リンクによる

伝説と背景

魍魎(もうりょう)は、日本の古代から伝わる妖怪で、特に恐ろしい存在として知られています。魍魎は、山や川、木や石などの自然物に宿る精霊とされ、その姿は幼児に似ており、赤黒い皮膚と赤い目を持ち、美しい髪と人に似た声を持つと伝えられています。また、魍魎は死者の亡骸を奪う妖怪としても知られ、火車(かしゃ)と同一視されることもあります。

日本の古典文学や伝承には、魍魎が頻繁に登場します。例えば、『日本霊異記』や『源氏物語』、『平家物語』などの作品で、魍魎は恐怖の象徴として描かれています。これらの物語では、魍魎は人々を惑わし、恐怖に陥れる存在として描かれ、その恐ろしさが強調されています。

恐ろしさのポイント

魍魎の恐ろしさは、その姿と行動にあります。まず、その姿は幼児に似ているものの、赤黒い皮膚と赤い目、美しい髪という異様な特徴を持ち、見る者に強烈な恐怖を与えます。また、魍魎は死者の亡骸を奪うとされており、死者を食べるとも言われています。このため、魍魎は死と結びついた非常に不気味な存在として恐れられてきました。

さらに、魍魎は人を惑わし、道に迷わせたり、病気を引き起こしたりする力を持つと信じられています。これにより、古代の人々は魍魎を非常に恐れ、避けるべき存在と考えていました。

魍魎の伝説は、自然への畏怖や死への恐怖を象徴しており、古代から現代に至るまで、日本の文化や信仰に深く根付いています。魍魎の物語を通じて、人々は自然の力や死の不可解さを理解しようとし、その恐怖を克服しようとしてきたのです。

14. 鬼火(おにび)

パブリック・ドメイン, リンク

伝説と背景

鬼火(おにび)は、日本各地に伝わる怪火で、空中を浮遊する正体不明の火の玉として知られています。伝承によれば、鬼火は人間や動物の死体から生じた霊や怨念が火となって現れた姿とされています。江戸時代に記された『和漢三才図会』によると、鬼火は松明の火のような青い光を放ち、いくつにも散らばったり、集まったりすることがあるとされています。

鬼火の目撃例は全国に広がっており、特に湿地帯や墓場などの自然に囲まれた場所でよく見られます。また、春から夏にかけての雨の日に現れることが多いとされています。鬼火の色や大きさにはさまざまなバリエーションがあり、青白いものから赤や黄色のものまで存在し、大きさもろうそくの炎程度から人間と同じくらいの大きさのものまであります。

恐ろしさのポイント

鬼火の恐ろしさは、その不気味な外見と予測不可能な動きにあります。鬼火は生きている人間に近づいて精気を吸い取るとされており、そのために人々に恐れられてきました。また、鬼火に触れると火傷を負うことがあると信じられており、特に夜間に現れるため、その存在は一層恐怖を煽ります。

さらに、鬼火は単なる自然現象ではなく、怨念や霊の力が関与しているとされるため、その背後にある物語や伝説が恐怖を増幅させます。例えば、江戸時代の随筆『耳嚢』には、箱根の山で現れた鬼火が二つに分かれて飛び回り、再び集まるという逸話が記されています。このような話は、鬼火がただの火の玉ではなく、何かしらの意志を持っているかのように感じさせます。

鬼火の存在は、現代でも多くの人々の興味を引き続けており、その正体についてはさまざまな説が唱えられています。科学的には、リンやメタンガスの自然発火、プラズマ現象などが鬼火の正体として考えられていますが、すべての目撃例を説明するには至っていません。

15. 影女(かげおんな)

Toriyama Sekien (鳥山石燕, Japanese, *1712, †1788) – scanned from ISBN 4-336-03386-2., パブリック・ドメイン, リンクによる

伝説と背景

影女(かげおんな)は、鳥山石燕の妖怪画集『今昔百鬼拾遺』に登場する女性の姿をした妖怪です。影女は、物の怪が住む家で月影に照らされた女性の影が障子に映るという現象として描かれています。

山形県の伝承によると、ある男が友人の家を訪れた際、窓から若い女性の姿を見かけました。家に入ると、障子越しに再びその女性の影が見えました。友人によれば、それが影女であり、家の中には入ってこないが、庭に現れることがあるといいます。

恐ろしさのポイント

影女の恐ろしさは、その存在が視覚的に現れるだけでなく、心理的な恐怖を引き起こす点にあります。影女は実体を持たず、影としてのみ現れるため、物理的な対処が難しいです。また、影女が現れる家は「物の怪が住む家」とされており、その家自体が不吉な場所と見なされます。

影女の影が障子に映る様子は、静かな夜に突然現れるため、住人に強い不安感を与えます。さらに、影女が家の中には入ってこないものの、庭に現れることで、住人は常にその存在を意識せざるを得ません。

影女の伝説は、視覚的な恐怖と心理的な不安を巧みに組み合わせたものであり、日本の妖怪の中でも特に恐ろしい存在として知られています。

16. 目目連(もくもくれん)

Toriyama Sekien (鳥山石燕, Japanese, *1712, †1788) – scanned from ISBN 4-336-03386-2., パブリック・ドメイン, リンクによる

伝説と背景

目目連(もくもくれん)は、鳥山石燕の妖怪画集『今昔百鬼拾遺』に登場する妖怪です。目目連は、荒れ果てた屋敷の障子に無数の目が浮かび上がる姿で描かれています。その目は、碁打ち師の念が碁盤に注がれ、それが障子に現れたものとされています。

また、目目連の伝説は東北地方にも伝わっており、津軽地方では、江戸時代の商人が空き家に泊まった際に障子に無数の目が現れたという話があります。この商人は恐れるどころか、その目を集めて眼科医に売り飛ばしたとされています。

恐ろしさのポイント

目目連の恐ろしさは、その視覚的なインパクトにあります。無数の目が障子に浮かび上がる光景は、見る者に強烈な恐怖を与えます。特に、夜中に突然現れることが多いため、その不気味さは一層増します。

さらに、目目連はただ驚かすだけでなく、場合によっては命を奪うこともあるとされています。例えば、水木しげるの作品『ゲゲゲの鬼太郎』では、目目連が布団に憑いて人を絞め殺す恐ろしい妖怪として描かれています。

目目連の伝説は、視覚的な恐怖と心理的な不安を巧みに組み合わせたものであり、日本の妖怪の中でも特に恐ろしい存在として知られています。

17. 釣瓶落とし(つるべおとし)

京浜にけ – 美術著作物の題号:「つるべおとし」設置場所:水木しげるロード著作者:水木しげる, CC 表示-継承 3.0, リンクによる

伝説と背景

釣瓶落とし(つるべおとし)は、主に京都府、滋賀県、岐阜県、愛知県、和歌山県などに伝わる妖怪です。この妖怪は、木の上から突然落ちてきて人間を襲うとされています。伝承によれば、釣瓶落としはカヤの木や松の木の上から生首が降りてきて、人を食べるといわれています。

例えば、京都府の曽我部村では、釣瓶落としが木の上から落ちてきて「夜業すんだか、釣瓶下ろそか、ぎいぎい」と笑いながら再び木の上に上がっていくと伝えられています。また、和歌山県海南市の伝承では、古い松の木の根元にある釣瓶を覗くと光る物があり、小判かと思って手を伸ばすと釣瓶の中へ引き込まれ、木の上に住む釣瓶落としに脅かされたり、食い殺されたりするという話もあります。

恐ろしさのポイント

釣瓶落としの恐ろしさは、その突然の出現と攻撃性にあります。木の上から突然落ちてくるという予測不可能な動きが、人々に強い恐怖を与えます。また、釣瓶落としは人間を食べるとされており、その残虐性も恐怖の一因です。

さらに、釣瓶落としは夜間に活動することが多く、暗闇の中での遭遇は一層の恐怖を引き起こします。木の上から落ちてくる生首や釣瓶のイメージは、視覚的にも非常にショッキングであり、これが釣瓶落としの恐ろしさを際立たせています。

このように、釣瓶落としはその突然の出現と攻撃性、そして人間を食べるという残虐性から、日本の最凶妖怪の一つとして恐れられています。

18. 鉄鼠(てっそ)

葛飾北斎 – scanned from ISBN 978-4-336-04636-9., パブリック・ドメイン, リンクによる

伝説と背景

鉄鼠(てっそ)は、平安時代の僧・頼豪(らいごう)の怨霊が巨大なネズミに変化した妖怪です。頼豪は、白河天皇の命を受けて皇子の誕生を祈祷しましたが、その後、延暦寺の反対により褒美として望んだ戒壇院の建立が叶わず、深い恨みを抱きました。

頼豪は断食を行い、最期には悪鬼のような姿で亡くなりました。その後、頼豪の怨念は巨大なネズミとなり、延暦寺の経典や仏像を食い荒らしました。この伝説は『平家物語』や『太平記』などの古典文学に記されています。

恐ろしさのポイント

鉄鼠の恐ろしさは、その巨大な姿と破壊力にあります。頼豪の怨念が変化した鉄鼠は、石の体と鉄の牙を持ち、8万4千匹ものネズミを率いて延暦寺を襲いました。このネズミの大群は、経典や仏像を食い破り、寺院に甚大な被害をもたらしました。

また、鉄鼠の伝説は、当時の仏教界の激しい勢力争いや、ネズミによる害が深刻だったことを反映しています。このような背景から、鉄鼠は単なる妖怪ではなく、歴史的な出来事や社会問題を象徴する存在としても恐れられていました。

鉄鼠の伝説は、現在でも多くの人々に語り継がれ、妖怪文化の一部として親しまれています。

19. 朱の盆(しゅのぼん)

Tsukioka Settei (Japanese, *1710, †1787) – scanned from “Kokubungaku” (Japanese book), NAID 40015502517, パブリック・ドメイン, リンクによる

伝説と背景

朱の盆(しゅのぼん)は、日本の妖怪の中でも特に恐ろしい存在として知られています。一般的には「朱の盤」や「首の番」とも書かれ、いずれも「しゅのばん」と読みます。この妖怪は、真っ赤な顔を持ち、恐ろしい顔で人々を驚かせることで知られています。

伝承によると、朱の盆は新潟県や福島県などで目撃されたとされ、特に『諸国百物語』や『老媼茶話』といった古典文学にその姿が描かれています。例えば、越後(現在の新潟県)から江戸に向かう途中で道に迷った旅人が、荒れ野で朱の盆に遭遇し、魂を抜かれるという話があります。

恐ろしさのポイント

朱の盆の恐ろしさは、その容姿と行動にあります。真っ赤な顔に皿のような目、針のような髪、耳まで裂けた口を持ち、額には一本の角が生えています。その姿はまるで鬼のようで、牙を噛み鳴らす音は雷鳴のように響くとされています。

この妖怪に遭遇すると、魂を抜かれると言われており、実際にショック死することもあると伝えられています。また、朱の盆は一度だけでなく、何度も同じ人を驚かせることがあり、その恐怖は計り知れません。

朱の盆は、水木しげるの『ゲゲゲの鬼太郎』にも登場し、ぬらりひょんの手下として知られるようになりました。この作品では、伝承のような恐ろしい妖怪というよりも、小悪党のような役回りで描かれています。

朱の盆の伝説は、古典文学や現代の漫画・アニメを通じて、今なお多くの人々に恐怖と興味を与え続けています。

20. 玉藻前(たまものまえ)

Toyohara Chikanobu (1838 – 1912) – WP:de, パブリック・ドメイン, リンクによる

伝説と背景

玉藻前(たまものまえ)は、日本の平安時代末期に鳥羽上皇の寵愛を受けた美しい女性として知られています。しかし、その正体は九尾の狐という恐ろしい妖怪でした。この伝説は日本だけでなく、中国やインドにも広がっており、玉藻前は各地で権力者を惑わし、悪事を働いたとされています。

玉藻前の物語は、鳥羽上皇が次第に体調を崩し、陰陽師の安倍泰成がその原因を調査したところから始まります。安倍泰成は、上皇の病気が玉藻前の仕業であると見破り、呪文を唱えると、玉藻前は九尾の狐の姿を現しました。その後、九尾の狐は那須野(現在の栃木県)に逃げ込み、最終的には武士たちによって討伐されました。

恐ろしさのポイント

玉藻前の恐ろしさは、その美貌と知識で権力者を惑わし、国を混乱に陥れる能力にあります。彼女はただの妖怪ではなく、歴史上の重要な人物や事件に関与していたとされ、その影響力は計り知れません。

さらに、討伐された後もその怨念は消えず、「殺生石」となって近づく生き物を殺し続けたと伝えられています。この石は現在も那須野に存在し、恐ろしい伝説として語り継がれています。

玉藻前の物語は、単なる妖怪譚ではなく、歴史的な背景や人物と結びついているため、その恐ろしさと魅力は今なお多くの人々を惹きつけています。

まとめ

各妖怪の共通点と違い

日本の最凶妖怪20選には、さまざまな特徴を持つ妖怪が含まれていますが、いくつかの共通点と違いが見られます。共通点としては、以下の点が挙げられます。

恐怖の象徴:多くの妖怪は、人々に恐怖を与える存在として描かれています。例えば、朱の盆やぬえのように、その姿や行動が不気味で恐ろしいものが多いです。

自然現象との関連:妖怪の多くは、自然現象や環境と深く結びついています。河童や天狗などは、川や山といった特定の場所に住むとされ、その場所の守護者や災厄の象徴とされています。

伝承と物語:各妖怪には、それぞれの地域や時代に伝わる独自の伝承や物語があります。これにより、妖怪は地域文化や歴史と密接に結びついています。

一方で、妖怪ごとに異なる特徴も多く見られます。

外見の多様性:妖怪の姿形は非常に多様で、動物の特徴を持つもの、人間に似たもの、異形のものなどさまざまです。

能力や行動の違い:妖怪ごとに持つ能力や行動も異なります。例えば、ぬえは不気味な鳴き声で人々を恐怖させる一方、河童は水中で人を引きずり込むといった具体的な行動を取ります。

妖怪文化の現代への影響

妖怪文化は、現代においてもさまざまな形で影響を与え続けています。以下の点がその代表例です。

ポップカルチャーへの浸透:妖怪は、漫画、アニメ、映画、ゲームなどのポップカルチャーに頻繁に登場します。『ゲゲゲの鬼太郎』や『妖怪ウォッチ』などの作品は、妖怪を現代の子供たちにも親しみやすい形で紹介しています。

観光資源としての活用:妖怪に関連する観光地やイベントも多く存在します。例えば、鳥取県の境港市には「水木しげるロード」があり、多くの観光客が訪れます。

教育や研究の対象:妖怪は、民俗学や文化人類学の研究対象としても重要です。妖怪を通じて、日本の歴史や文化、地域社会の変遷を学ぶことができます。

このように、日本の妖怪文化は、古代から現代に至るまで多くの人々に影響を与え続け、その魅力は今なお色褪せることがありません。

コメント